Max Klinger (1857–1920), der berühmte Leipziger Grafiker, Maler und Bildhauer, erwarb 1903 einen Weinberg mit zwei Weinberghäusern in Großjena. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, der Schriftstellerin Elsa Asenijeff, verbrachte er viele glückliche Tage auf seinem Weinberg. In den Jahren zwischen 1903 und 1920 entstanden hier zahlreiche Radierungen und eine große Anzahl an Zeichnungen, Aquarellen und Ölbildern.

Ab 1909 ließ er das obere Weinberghaus zu einem komfortablen Wohnhaus ausbauen. 1909/10 lernte er die 17-jährige Gertrud Bock (1893-1932) kennen, die ihm Modell und spätere Gattin wurde. Nach einem Schlaganfall 1919 verlegte er seinen Hauptwohnsitz nach Großjena, heiratete Gertrud Bock und verbrachte seine letzten Tage fast ausschließlich hier. Am 4. Juli 1920 starb Klinger auf dem “Klingerberg”, wo er auch seine letzte Ruhestätte fand.

Die Dauerausstellung des Klinger-Hauses gibt einen umfassenden Einblick in das Leben und Schaffen des Künstlers. Glanzstücke des Museums sind die beiden großen Kachelöfen, die von Klinger selbst entworfen und geformt wurden.

Öffnungszeiten

6. April bis 3. November

Dienstag bis Sonntag 11-17 Uhr

Montag Ruhetag

An Feiertagen (Oster- und Pfingstmontag etc.) geöffnet, am 24./25./26./31. Dezember und am 1. Januar geschlossen.

Eintritt

5,50 Euro / Gästekarte 4,50 Euro /

ermäßigt 3,50 Euro

Kinder und Schüler frei

Gruppen (ab 10 Personen): p. P. 3,50 Euro

Sparkarte: Jede zum vollen Preis erworbene Eintrittskarte berechtigt den Inhabenden innerhalb von vierzehn Tagen nach Lösen der Karte zum Besuch derselben Einrichtung oder der anderen betreuten Häuser zum ermäßigten Preis.

Führungen

Nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular

Führungen Gruppen bis 20 Pers: 40,- Euro (jeweils zuzüglich zum Eintrittspreis)

Klinger in Großjena

1903 erwarb Klinger den Großjenaer Weinberg mit dem barocken Weinberghäuschen und den oberhalb gelegenen Schafsstall. Klinger stand zu dieser Zeit im Zenit seines Erfolges, er war 46 Jahre alt und einer der einflussreichsten Künstler des deutschen Kaiserreiches. Hier auf dem Weinberg, abseits der hektischen Großstadt Leipzig, fand er den ersehnten Rückzugsort. Klinger schrieb am 14. September an seinen Freund Alexander Hummel „Ein Fleck Erde, nicht zu weit vom Plagwitzatelier - doch weit genug, um entrückt zu sein der Wüste von Mauersteinen und Zeitungen, so man heute, moderne Stadt' ein Weingärtchen ist - und daß es gleich 2 Weingärtchen sind, das gefällt mir. […]“

Weinberghaus und „Schafstall" waren bereits 1903, unmittelbar nach dem Erwerb, durch den Naumburger Baumeister Gustav Menzel saniert worden. Klinger bat ihn am 27. Mai 1903 „einmal anzusehen, ob es nicht zu machen wäre, das Haus innerlich umzugestalten und zwar so, dass in der rückwärts gelegenen Giebelseite eine Art Atelier mit erhöhtem Fenster eingerichtet werden könnte, im vorderen Theil eine kl. Küche, Zimmer und Oberstübchen, für Leutewohnung“. Klinger ließ das auf seinem Grundstück befindliche bescheidene Winzerhäuschen für sich einrichten, das Gebäude auf dem zunächst durch Pacht hinzu erworbenen oberen Weinberg für seine Lebensgefährtin, der Wiener Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Elsa Asenijeff. 1909 konnte Klinger sein Anwesen durch den Kauf eines angrenzenden Weinbergs noch einmal beträchtlich vergrößern. Der Auftrag für den Umbau des oberen Weinberghauses zu einem komfortablen Wohnhaus erging 1910 abermals an den Naumburger Baumeister Gustav Menzel. Bereits im Juli 1911 veranlasste Elsa Asenijeff die heimliche Anlieferung der Küchenmöbel, um „Klinger damit [zu] überraschen". Anzunehmen ist, dass zu diesem Zeitpunkt der Umbau abgeschlossen war.

Nach Klingers Tod 1920 ging dessen gesamtes Erbe, darunter auch der Weinberg, an seine Frau Gertrud. Diese verkaufte den gesamten Weinberg 1931 an die Stadt Naumburg, sicherte sich aber ein Wohnrecht bis 1946 zu. Bereits in diesem Kaufvertrag wurde der Wunsch durch Gertrud Hartmann (verw. Klinger) geäußert, „in den vorhandenen Räumen ein Klingermuseum zu errichten".

Baulich vernachlässigt und mangelhaft gesichert, geriet der Klinger-Weinberg allerdings lange Zeit in Vergessenheit. Der noch bis in die 1960er Jahre hinein vorhandene Klinger-Nachlass ist im Laufe der Jahrzehnte größtenteils abhandengekommen. Sein Verbleib ist kaum noch zu klären. Der Wunsch Gertrud Bocks, ein Museum im Wohnhaus Max Klingers einzurichten, sollte sich erst 75 Jahre später erfüllen. Über Fördermittel im Rahmen des Programms „Kultur in den neuen Ländern“ konnte das Haus 2005/ 2006 umfangreich saniert werden. Seit Juni 2006 präsentiert das Max-Klinger-Haus saisonal eine Ausstellung zum Leben und Werk Max Klingers.

Vita

Klinger ist einer der vielseitigsten und fantasievollsten deutschen Künstler des ausgehenden 19. und des frühen 20. Jahrhunderts. Am 18. Februar 1857 in Leipzig geboren, studiert der in wohlhabende Verhältnisse hineingeborene Sohn eines Seifenfabrikanten, 1875-1878 bei Karl Gussow an der Kunstschule in Karlsruhe, später an der Königlichen Akademie der Künste in Berlin. Nach mehrjährigen Studienaufenthalten in Brüssel, Paris und Rom kehrt der international geschätzte Künstler Max Klinger 1893 wieder in seine Heimatstadt Leipzig zurück.

Obwohl sich Klingers Kunst der einfachen Einordnung entzieht, zählt er heute noch zu den herausragenden Vertretern des Symbolismus. Über die deutschen Grenzen hinaus erwirbt sich Klinger zu Lebzeiten bereits Ruhm und Kritik als Maler und Bildhauer. Dauerhafte Anerkennung erwirbt er sich indes mit seinen Radierungen. Klinger schuf 14 druckgrafische Zyklen mit etwa 300 Grafiken sowie etwa 150 Exlibris und Einzelblättern.

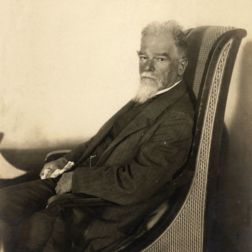

Grüblerisch veranlagt, neigt Klinger wohl eher zum Einzelgängertum. Er gilt als zurückhaltend und wortkarg, liebt die Musik und begeistert sich für zeitgenössische französische Literatur und klassische Schriften. Neben seiner stattlichen Statur, beschreiben ihn seine Zeitgenossen als Persönlichkeit mit krausem roten Haar und breitem Sächsisch. Auch wenn er für seine Arbeit die Einsamkeit sucht, empfängt er gern zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Elsa Asenijeff (1867-1941) Gäste in seiner Villa in Leipzig und in seinem komfortablen Wohnhaus in Großjena. Klinger lernt die Wiener Schriftstellerin Elsa Asenijefff 1898 in Leipzig kennen. Aus dieser Verbindung geht die gemeinsame Tochter Desireé (* 7.9.1900 in Paris) hervor. Klinger trennt sich jedoch 1914 von ihr und wendet sich seiner Geliebten Gertrud Bock (1893-1932) zu. Sie war es auch, die sein Alterswerk prägt und die ihn kurz vor seinem Tod 1919 heiratet.

Mehr als vier Jahrzehnte lang steht der Maler, Bildhauer und Radierer Max Klinger in Deutschland im Mittelpunkt eines Meinungsstreits, was moderne Kunst sei. Nach seinem Tod am 4. Juli 1920 auf seinem Weinberg in Großjena gerät die europäische Berühmtheit Max Klinger rasch in Vergessenheit. Erst Jahrzehnte später wird sein Werk in seiner überraschenden Vielschichtigkeit von der Kunstkritik wiederentdeckt und er als bedeutender Protagonist der aufkeimenden Moderne gewürdigt.

Klingers Grab

Wenige Tage nach seinem Tod am 4. Juli 1920 auf seinem Weinberg in Großjena wurde Klinger hier auch beigesetzt. Klingers Grabanlage liegt auf einem kleinen befestigen Plateau des Weinbergs, leicht oberhalb des Wohnhauses. Über einen Treppenaufgang, der von zwei marmornen Hermenfiguren flankiert wird, gelangt man zur Grabstelle. Das einfach gehaltene steinerne Grab schmückt eine Bronzeplastik. Klinger selbst hat diese leicht überlebensgroße kniende männliche Figur modelliert und zeitgenössischen Überlieferungen zufolge auch selbst für sein Grab bestimmt.

Mit der Errichtung der Grabanlage hatte seine Frau Gertrud Klinger den Naumburger Architekten Gustav Menzel beauftragt, der bereits in den Jahren zuvor sämtliche Umbauten am Weinberghaus ausgeführt hatte. Die beiden Hermen aus Laaser Marmor schuf Klingers Künstlerfreund Johannes Hartmann.

Bis auf den Baumbestand hat die Anlage bis heute keine wesentlichen Veränderungen erfahren. Die Gruft mit Klingers Sarg wird von einer leicht gewölbten Steinplatte abgedeckt, die auf einer niedrigen Ummauerung aufsitzt und in die die Namen und Lebensjahre der Verstorbenen eingraviert sind.

Autorin: Dr. Conny Dietrich

Druckwerkstatt

Umgeben von der malerisch gelegenen Saale-Unstrut-Landschaft, inmitten des Klinger-Weinbergs können sich Interessierte auf die Spuren Max Klingers begeben. Seit 2007 bereits ist im Radierstübchen eine Radierwerkstatt eingerichtet. Unter künstlerischer Anleitung von Matthias Schöneburg, Maler und freischaffender Künstler, kann die Technik der Radierung erprobt werden. Die Radierkurse, die vom zeichnerischen Entwurf bis zum fertigen Druck führen, finden alle 4 Wochen in den Sommermonaten statt. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 8 Personen pro Kurs beschränkt. Zusätzliche Termine können gern erfragt werden. Das für die Arbeit erforderliche Material wird zur Verfügung gestellt, allgemein genutzte Materialien wie Zeichenstifte und -papier müssten von den Teilnehmenden mitgebracht werden.

Interessenten wenden sich bitte per Email [castillo2@freenet.de] oder telefonisch unter 034465-20222 an den Kursleiter Matthias Schöneburg.

Kunstschaffende und Kunstlehrer/-innen, die das Radierstübchen gern nutzen möchten, wenden sich bitte an das Stadtmuseum Naumburg.